ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСТАТАЦИИ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ ДИАГНОЗА СМЕРТИ МОЗГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСТАТАЦИИ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ ДИАГНОЗА СМЕРТИ МОЗГА

I. Общие сведения

Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Смерть мозга эквивалентна смерти человека.

Решающим для констатации смерти мозга является сочетание факта прекращения функций всего головного мозга с доказательством необратимости этого прекращения.

Право на установление диагноза смерти мозга дает наличие точной информации о причинах и механизмах развития этого состояния. Смерть мозга может развиваться в результате его первичного или вторичного повреждения.

Смерть мозга в результате его первичного повреждения развивается вследствие резкого повышения внутричерепного давления и обусловленного им прекращения мозгового кровообращения (тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, спонтанные и иные внутричерепные кровоизлияния, инфаркт мозга, опухоли мозга, закрытая острая гидроцефалия и др.), а также вследствие открытой черепно-мозговой травмы, внутричерепных оперативных вмешательств на мозге и др.

Вторичное повреждение мозга возникает в результате гипоксии различного генеза, в т. ч. при остановке сердца и прекращении или резком ухудшении системного кровообращения, вследствие длительно продолжающегося шока и др.

II. Условия для установления диагноза смерти мозга

Диагноз смерти мозга не рассматривается до тех пор, пока не исключены следующие воздействия: интоксикации, включая лекарственные, первичная гипотермия, гиповолемический шок, метаболические эндокринные комы, а также применение наркотизирующих средств и миорелаксантов.

Поэтому первое и непременное условие установления диагноза смерти мозга заключается в доказательстве отсутствия воздействия лекарственных препаратов, угнетающих ЦНС и нервно-мышечную передачу, интоксикаций, метаболических нарушений (в том числе тяжелых электролитных, кислотно-основных, а также эндокринных) и инфекционных поражений мозга. Во время клинического обследования больного ректальная температура должна быть стабильно выше 32 град. С, систолическое артериальное давление не ниже 90 мм рт. ст. (при более низком АД оно должно быть поднято внутривенным введением вазопрессорных препаратов). При наличии интоксикации, установленной в результате токсикологического исследования, диагноз смерти мозга до исчезновения ее признаков не рассматривается.

III. Комплекс клинических критериев, наличие которыхобязательно для установления диагноза смерти мозга

3.1. Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома).

3.2. Атония всех мышц.

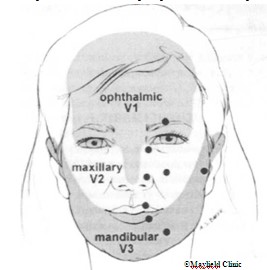

3.3. Отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга.

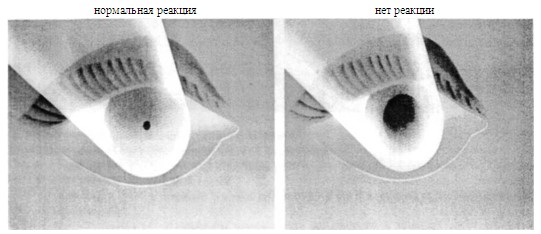

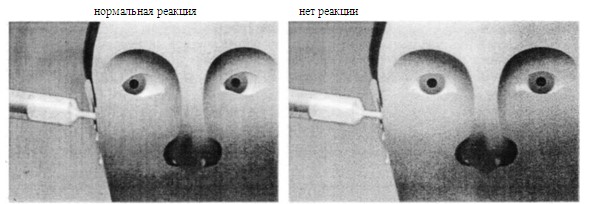

3.4. Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет. При этом должно быть известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачки, не применялось. Глазные яблоки неподвижны.

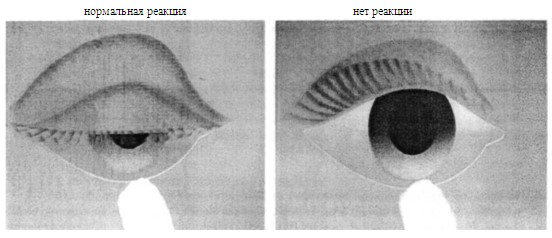

3.5. Отсутствие корнеальных рефлексов.

3.6. Отсутствие окулоцефалических рефлексов.

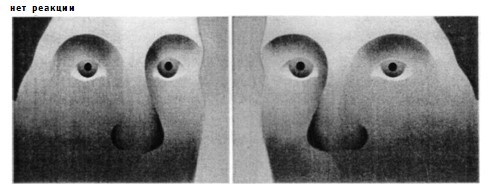

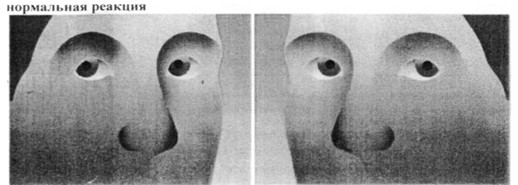

Для вызывания окулоцефалических рефлексов врач занимает положение у изголовья кровати так, чтобы голова больного удерживалась между кистями врача, а большие пальцы приподнимали веки. Голова поворачивается на 90 градусов в одну сторону и удерживается в этом положении 3 – 4 сек., затем – в противоположную сторону на то же время. Если при поворотах головы движений глаз не происходит и они стойко сохраняют срединное положение, то это свидетельствует об отсутствии окулоцефалических рефлексов. Окулоцефалические рефлексы не исследуются при наличии или при подозрении на травматическое повреждение шейного отдела позвоночника.

3.7. Отсутствие окуловестибулярных рефлексов. Для исследования окуловестибулярных рефлексов проводится двусторонняя калорическая проба. До ее проведения необходимо убедиться в отсутствии перфорации барабанных перепонок. Голову больного поднимают на 30 градусов выше горизонтального уровня. В наружный слуховой проход вводится катетер малых размеров, производится медленное орошение наружного слухового прохода холодной водой (температура +20 град. С, 100 мл) в течение 10 сек. При сохранной функции ствола головного мозга через 20 – 25 сек. появляется нистагм или отклонение глаз в сторону медленного компонента нистагма. Отсутствие нистагма или отклонения глазных яблок при калорической пробе, выполненной с двух сторон, свидетельствует об отсутствии окуловестибулярных рефлексов.

3.8. Отсутствие фарингеальных и трахеальных рефлексов, которые определяются путем движения эндотрахеальной трубки в трахее и верхних дыхательных путях, а также при продвижении катетера в бронхах для аспирации секрета.

3.9. Отсутствие самостоятельного дыхания. Регистрация отсутствия дыхания не допускается простым отключением от аппарата ИВЛ, так как развивающаяся при этом гипоксия оказывает вредное влияние на организм и, прежде всего, на мозг и сердце. Отключение больного от аппарата ИВЛ должно производиться с помощью специально разработанного разъединительного теста (тест апноэтической оксигенации).

Разъединительный тест проводится после того, как получены результаты по пп. 3.1 – 3.8. Тест состоит из трех элементов:

а) для мониторинга газового состава крови (PaO2 и PaCO2) должна быть канюлирована одна из артерий конечности;

б) перед отсоединением вентилятора необходимо в течение 10 – 15 минут проводить ИВЛ в режиме, обеспечивающем нормокапнию (PaCO2 – 35 – 45 мм рт. ст.) и гипероксию (PaO2 не менее 200 мм рт. ст.) – FiO2 = 1,0 (т. е. 100 % кислород), подобранная VE (минутная вентиляция легких), оптимальный PEEP (ПКЭД – положительное конечное экспираторное давление);

в) после выполнения пп. а) и б) аппарат ИВЛ отключают и в эндотрахеальную или трахеостомическую трубку подают увлажненный 100 % кислород со скоростью 6 л в минуту. В это время происходит накопление эндогенной углекислоты, контролируемое путем забора проб артериальной крови. Этапы контроля газов крови следующие: 1) до начала теста в условиях ИВЛ; 2) через 10 – 15 минут после начала ИВЛ 100 % кислородом; 3) сразу после отключения от ИВЛ, далее через каждые 10 минут, пока PaCO2 не достигнет 60 мм рт. ст. Если при этих или более высоких значениях PaCO2 спонтанные дыхательные движения не восстанавливаются, разъединительный тест свидетельствует об отсутствии функций дыхательного центра ствола головного мозга. При появлении минимальных дыхательных движений ИВЛ немедленно возобновляется.

IV. Дополнительные (подтверждающие) тесты к комплексу клинических критериев при установлении диагноза смерти мозга

Диагноз смерти мозга может быть достоверно установлен на основании клинических тестов (см. пп. 3.1 – 3.9). Дополнительные тесты выполняются после выявления признаков, описанных в пп. 3.1 – 3.9. ЭЭГ-исследование (см. п. 4.1) обязательно проводится для подтверждения клинического диагноза смерти мозга во всех ситуациях, где имеются сложности в выполнении пп. 3.6 – 3.7 (травма или подозрение на травму шейного отдела позвоночника, перфорация барабанных перепонок). Панангиография магистральных артерий головы (см. п. 4.2) проводится для укорочения необходимой продолжительности наблюдения (см. п. 5).

4.1. Установление отсутствия электрической активности мозга выполняется в соответствии с международными положениями электроэнцефалографического исследования в условиях смерти мозга. За электрическое молчание мозга принимается запись ЭЭГ, в которой амплитуда активности от пика до пика не превышает 2 мкВ, при записи от скальповых электродов с расстоянием между ними не меньше 10 см и при сопротивлении до 10 кОм, но не меньше 100 Ом. Используются игольчатые электроды, не менее 8, расположенные по системе «10 – 20 %», и 2 ушных электрода. Межэлектродное сопротивление должно быть не менее 100 Ом и не более 10 кОм, межэлектродное расстояние – не менее 10 см. Необходимо определение сохранности коммутаций и отсутствия непредумышленного или умышленного создания электродных артефактов. Запись проводится на каналах энцефалографа с постоянной времени не менее 0,3 сек. при чувствительности не больше 2 мкВ/мм (верхняя граница полосы пропускания частот не ниже 30 Гц). Используются аппараты, имеющие не менее 8 каналов. ЭЭГ регистрируется при би– и монополярных отведениях. Электрическое молчание коры мозга в этих условиях должно сохраняться не менее 30 минут непрерывной регистрации. При наличии сомнений в электрическом молчании мозга необходима повторная регистрация ЭЭГ. Оценка реактивности ЭЭГ на свет, громкий звук и боль: общее время стимуляции световыми вспышками, звуковыми стимулами и болевыми раздражениями не менее 10 минут. Источник вспышек, подаваемых с частотой от 1 до 30 Гц, должен находиться на расстоянии 20 см от глаз. Интенсивность звуковых раздражителей (щелчков) – 100 дб. Динамик находится около уха больного. Стимулы максимальной интенсивности генерируются стандартными фото– и фоностимуляторами. Для болевых раздражений применяются сильные уколы кожи иглой.

ЭЭГ, зарегистрированная по телефону, не может быть использована для определения электрического молчания мозга.

4.2. При определении отсутствия мозгового кровообращения производится контрастная двукратная панангиография четырех магистральных сосудов головы (общие сонные и позвоночные артерии) с интервалом не менее 30 минут. Среднее артериальное давление во время ангиографии должно быть не менее 80 мм рт. ст.

Если при ангиографии выявляется, что ни одна из внутримозговых артерий не заполняется контрастным веществом, то это свидетельствует о прекращении мозгового кровообращения.

V. Продолжительность наблюдения

5.1. При первичном поражении мозга для установления клинической картины смерти мозга длительность наблюдения должна быть не менее 6 часов с момента первого установления признаков, описанных в пп. 3.1 – 3.9. По окончании этого времени проводится повторная регистрация результатов неврологического осмотра, выявляющая выпадение функций мозга согласно пп. 3.1 – 3.8. Разъединительный тест (см. п. 3.9) повторно не выполняется. Данный период наблюдения может быть сокращен, если сразу же после установления выпадения функций мозга в соответствии с пп. 3.1 – 3.9 проводится двукратная панангиография магистральных артерий головы, выявляющая прекращение мозгового кровообращения (см. п. 4.2). В данной ситуации смерть мозга констатируется без дальнейшего наблюдения.

5.2. При вторичном поражении мозга для установления клинической картины смерти мозга длительность наблюдения должна быть не менее 24 часов с момента первого установления признаков, описанных в пп. 3.1 – 3.9, а при подозрении на интоксикацию длительность наблюдения увеличивается до 72 часов. В течение этих сроков каждые 2 часа производится регистрация результатов неврологических осмотров, выявляющих выпадение функций мозга в соответствии с пп. 3.1 – 3.8. Данный период наблюдения также может быть сокращен, если сразу же после установления выпадения функций мозга в соответствии с пп. 3.1 – 3.9 проводится двукратная панангиография магистральных артерий головы, выявляющая прекращение мозгового кровообращения (см. п. 4.2).

При проведении регистрации неврологических осмотров необходимо учитывать, что спинальные рефлексы и автоматизмы могут наблюдаться в условиях продолжающейся ИВЛ.

VI. Установление диагноза смерти мозга и документация

6.1. Диагноз смерти мозга устанавливается комиссией врачей лечебно-профилактического учреждения, где находится больной, в составе: реаниматолога-анестезиолога с опытом работы в отделении интенсивной терапии и реанимации не менее 5 лет и невролога с таким же стажем работы по специальности. Для проведения специальных исследований в состав комиссии включаются специалисты по дополнительным методам исследований с опытом работы по специальности не менее 5 лет, в том числе и приглашаемые из других учреждений на консультативной основе. Назначение состава комиссии и утверждение Протокола установления смерти мозга производится заведующим реанимационным отделением, где находится больной, а во время его отсутствия – ответственным дежурным врачом учреждения.

6.2. В комиссию не могут включаться специалисты, принимающие участие в заборе и трансплантации органов.

6.3. Основным документом является Протокол установления смерти мозга, который имеет значение для прекращения реанимационных мероприятий и для изъятия органов. В Протоколе установления смерти мозга должны быть указаны данные всех исследований, фамилии, имена и отчества врачей – членов комиссии, их подписи, дата, час регистрации смерти мозга и, следовательно, смерти человека (приложение).

6.4. Ответственными за постановку диагноза смерти человека являются врачи, установившие смерть мозга, того лечебно-профилактического учреждения, где больной умер.

6.5. Настоящая Инструкция не распространяется на установление смерти мозга у детей.

Приложение

к Инструкции по констатации

смерти человека на основании

диагноза смерти мозга

Читайте также

1.3. Факт регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти

1.3. Факт регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти

Здесь законодатель говорит не о факте рождения, усыновления, брака, развода и смерти, а о факте их регистрации. Обычный порядок регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти установлен через

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

1. Причинение смерти по неосторожности -наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

Статья 109.

Причинение смерти по неосторожности

1. Причинение смерти по неосторожности –наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)2. Причинение смерти по неосторожности вследствие

СТАТЬЯ 9. Определение момента смерти

СТАТЬЯ 9. Определение момента смерти

Органы и (или) ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспорные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей-специалистов.Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой

СТАТЬЯ 46. Определение момента смерти человека

СТАТЬЯ 46. Определение момента смерти человека

Констатация смерти осуществляется медицинским работником (врачом или фельдшером).Критерии и порядок определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий устанавливаются федеральным органом

СТАТЬЯ 109. Причинение смерти по неосторожности

СТАТЬЯ 109. Причинение смерти по неосторожности

1. Причинение смерти по неосторожности – наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)2. Причинение смерти по неосторожности

Приложение 2 КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Приложение 2 КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

УтвержденоПриказом Минздрава Россииот 07.08.1998 № 241КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИК ФОРМЕ № 106/У-98СЕРИЯ ____________________ № ____________________(окончательное, предварительное, взаменпредварительного серия

Приложение 3 КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

Приложение 3 КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

УтвержденоПриказом Минздрава Россииот 07.08.1998 № 241КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ К ФОРМЕ № 106-2/У-98СЕРИЯ ____________________ № ____________________(окончательное, предварительное,

ПРОТОКОЛ УСТАНОВЛЕНИЯ СМЕРТИ МОЗГА

ПРОТОКОЛ УСТАНОВЛЕНИЯ СМЕРТИ МОЗГА

Фамилия Имя ОтчествоДата рождения Возраст № истории болезниДиагноз заболевания, приведшего к смерти мозгав составе:врача-анестезиолога-реаниматологаврача-неврологаврачей-специалистовв течение ____________________ часов обследовали

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

В соответствии со статьей 46 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1

Пирамида смерти Как это было

Пирамида смерти

Как это было

Всякая история имеет начало. Эта история началась с обычного телефонного звонка, который раздался осенним вечером в моей квартире. Звонили издалека. Сняв трубку, я услышал голос своего коллеги, адвоката, с которым мы вместе работали в

Должна ли врачебная тайна сохраняться и после смерти лица?

Должна ли врачебная тайна сохраняться и после смерти лица?

Закон об охране здоровья (ч. 2 ст. 13) не допускает разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти человека. Ранее действовавшие Основы данного правила специально не предусматривали, что

23. Проблема свертывания крови после смерти

23. Проблема свертывания крови после смерти

Когда 21 октября 1949 года крестьянин Сидней Тиффин, отталкиваясь шестом, пробирался на своей лодке сквозь болотные заросли Эссекса под Тилингемом, он не подозревал, что благодаря ему полиция столкнется с необычным уголовным

Констатация смерти средним медработником

Консультация подготовлена в ответ на ряд обращений от медицинских сестер сельских амбулаторий семейной медицины, которым устанавливают дежурства на дому с целью выезда на место обнаружения трупа.

Для обеспечения регистрации смерти в органах регистрации актов гражданского состояния учреждением здравоохранения выдается соответствующая медицинская документация — врачебное свидетельство о смерти (форма № 106/у) или фельдшерская справка о смерти (форма № 1061/о). Такие документы подтверждают факт смерти человека.

То есть двум категориям медицинских работников предоставлено право констатировать факт наступления смерти — врачам и фельдшерам/фельдшерамакушерам. Другие медицинские работники из числа среднего медицинского персонала не наделены полномочиями по констатации смерти человека. Это означает, что медицинские сестры сельских и поселковых амбулаторий, которых назначают на дежурство на дому для констатации смерти, не имеют права самостоятельно констатировать смерть и выдавать соответствующие документы. Заместителям главного врача по медсестринству ЦРБ, РБ, старшим сестрам амбулаторий семейной медицины необходимо помнить об этом и обращать внимание главного врача на невозможность назначения таких работников для дежурства на дому именно с целью констатации смерти.

Врачебное свидетельство о смерти выдается следующими учреждениями здравоохранения: больницами, амбулаторнополиклиническими учреждениями, диспансерами, роддомами, санаториями, патологоанатомическими бюро, бюро судебномедицинской экспертизы.

В городах, поселках городского типа, населенных пунктах сельской местности в учреждениях здравоохранения, в которых работают не менее двух врачей, выдаются врачебные свидетельства о смерти. В сельских населенных пунктах в учреждениях здравоохранения, где работает только один врач, в случае его отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) фельдшером выдается фельдшерская справка о смерти (форма № 1061/о).

В случаях смерти детей в возрасте 0–6 суток и мертворождения учреждениями здравоохранения заполняются врачебные свидетельства о перинатальной смерти (форма № 1062/о), врачебное свидетельство о смерти в этих случаях не выдается.

Констатация смерти человека проводится на основании Инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной Приказом МЗ Украины № 226 от 25.09.2000 г. «Об утверждении нормативноправовых документов по вопросам трансплантации», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2000 г. № 697/4918 (далее в тексте — Инструкция по констатации смерти человека).

В соответствии с Инструкцией по констатации смерти человека смерть мозга приравнивается к смерти человека.

Решающим для констатации смерти мозга является сочетание факта прекращения функций всего головного мозга с доказательством необратимости этого прекращения в сочетании с другими признаками смерти.

Условия для установления диагноза смерти мозга: выявление клинических критериев или на основании клинических критериев, дополненных подтверждающими тестами.

Комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для установления диагноза смерти мозга:

1. Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома).

2. Атония всех мышц.

3. Отсутствие реакции на большие болевые раздражения в зоне тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга.

4. Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет, при этом должно быть известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачки, не применялось. Глазные яблоки неподвижны.

5. Отсутствие корнеальных рефлексов.

6. Отсутствие окулоцефалических рефлексов. Окулоцефалические рефлексы не исследуются при наличии или при подозрении на травматическое повреждение шейного отдела позвоночника.

7. Отсутствие окуловестибулярных рефлексов.

8. Отсутствие самостоятельного дыхания.

9. При необратимом прекращении сердечной деятельности констатация смерти мозга не требует определения указанных выше рефлексов и проведения подтверждающих тестов в связи с отсутствием кровообращения.

Фельдшерская справка о смерти

Фельдшер фельдшерскоакушерского/фельдшерского пункта имеет право заполнять только фельдшерскую справку о смерти — форма № 1061/о.

Фельдшерские справки нумеруются путем указания порядкового номера справки. Номера на обоих экземплярах справки должны быть идентичными.

Первый экземпляр фельдшерской справки о смерти выдается родственникам умершего или другим лицам, которые обязались похоронить умершего. Второй экземпляр справки остается в фельдшерскоакушерском пункте (врачебной амбулатории, участковой больницы).

В случае потери фельдшерской справки о смерти выдается новая справка с пометкой «дубликат» на основании письменного заявления лица, получившего оригинал, или другого лица. Дубликат заполняется в двух экземплярах, номера которых должны быть идентичными. Первый экземпляр выдается родственникам умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего, второй экземпляр остается в фельдшерскоакушерском пункте (врачебной амбулатории, участковой больницы).

Фельдшерская справка о смерти выдается на основании медицинской документации, которая отражает состояние больного до его смерти, если нет подозрения на насильственную смерть и причина смерти может быть установлена точно.

При подозрении на насильственную смерть или в случаях, когда смерть наступила от механической асфиксии, действия крайних температур, электрического тока, после искусственного аборта, проведенного за пределами медицинского учреждения, при внезапной смерти детей, которые не находились под контролем, а также на умерших, личность которых не установлена, фельдшерская справка о смерти не выдается.

В этих случаях обязательно проводится патологоанатомическое вскрытие или судебномедицинская экспертиза, после чего выдается врачебное свидетельство о смерти учреждением здравоохранения.

О каждом таком случае фельдшер должен срочно сообщить вышестоящему руководству соответствующего медицинского учреждения, в подчинении которого находится фельдшерский (фельдшерскоакушерский) пункт.

Запрещается выдача фельдшерской справки о смерти заочно, без личного установления фельдшером (акушеркой) факта смерти.

Неправильно заполненные экземпляры фельдшерских справок о смерти перечеркиваются с записью на них «аннулировано» и остаются в книге.

Фельдшерская справка о смерти заполняется в 2 экземплярах формата А4 с обеих сторон. Бланки фельдшерских справок о смерти брошюруются и в виде книги хранятся у фельдшера.

Заполнение фельдшерской справки о смерти производится путем подчеркивания и внесения необходимых сведений и заполнения ячеек соответствующими обозначениями.

Фельдшерская справка о смерти заполняется шариковой ручкой, разборчивым почерком. Записи в обоих экземплярах и медицинской документации должны быть полностью идентичными. Запрещается использование сокращений, аббревиатур и т.д.

Заполнению подлежат все пункты фельдшерской справки о смерти. При отсутствии тех или иных сведений нужно указать: «неизвестно», «не установлено».

В справке указывается место жительства умершего в соответствии с паспортными данными или справки о регистрации местожительства или местопребывания. Нельзя указывать местоположение медицинского учреждения.

При заполнении справки в соответствующей графе фельдшер указывает свои фамилию, имя, отчество, должность и отмечает основание, которое позволяет определить последовательность патологических процессов, приведших к смерти, и указывает причину смерти.

Основной (первичной) причиной смерти следует считать болезни или травмы, приведшие к развитию болезненных процессов, повлекших смерть, или последствия несчастного случая или насилия, которые стали причиной смерти.

Кроме основной причины смерти фельдшер должен указать другие патологические состояния, способствовавшие наступлению смерти, которые не были основной причиной. Например, проведенные операции, беременность, перенесенный инсульт или инфаркт и т.д.

При записи причины смерти нельзя допускать неточностей, ограничиваться общими выражениями или указанием симптомов вместо полного диагноза, а также использовать аббревиатуры, сокращения и т.п.

При наличии противоречивых причин смерти (например, бронхопневмония и хроническая ишемическая болезнь сердца) в первой части нужно указать то заболевание, которое наиболее вероятно стало основной причиной смерти, а во второй части — иное конкурирующее заболевание.

Указание приблизительного интервала (минуты, часы, недели, месяцы или годы) между началом заболевания и временем смерти помогает фельдшеру правильно выбрать код причины смерти.

Если умерший относится к лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, в фельдшерской справке о смерти надо отметить категорию и серию удостоверения умершего. В случае непричастности умершего к лицам, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, нужно отметить «не пострадал».

В соответствующий пункт справки заносятся сведения о наименовании медицинского учреждения, которым выдана справка, личная подпись фельдшера, который заполнил справку, его фамилия, имя, отчество, дата заполнения справки. При получении фельдшерской справки о смерти обратившийся в учреждение здравоохранения гражданин должен предоставить документ, удостоверяющий личность, и поставить свою личную подпись на обоих экземплярах справки. Справка заверяется печатью учреждения.

Одновременно при выдаче фельдшерской справки о смерти фельдшер заполняет справку о причине смерти в одном экземпляре и выдает родственникам умершего или другим лицам для захоронения. Справка заверяется печатью учреждения.

Взаимодействие медицинских работников с представителями правоохранительных органов при констатации смерти человека

25 октября 2011 г. принят совместный Приказ Генеральной Прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Украины № 102/685/692 «Об утверждении Порядка взаимодействия между органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека» (далее в тексте — Порядок установления факта смерти).

Порядок установления факта смерти разработан для обеспечения эффективного взаимодействия между органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при проверке фактов смерти человека с целью предотвращения случаев некачественных проверок обстоятельств смерти человека и укрытия умышленных убийств.

Работники учреждений здравоохранения, особенно сотрудники выездных бригад, при обнаружении тела человека без признаков жизнедеятельности, вопервых, констатируют отсутствие жизнедеятельности, после чего обязаны немедленно уведомить органы внутренних дел о каждом случае установления ими факта смерти человека независимо от места его наступления, за исключением смерти от заболеваний в учреждениях здравоохранения.

Во всех случаях сообщения органам внутренних дел о смерти человека до приезда работника милиции или прокуратуры на место происшествия медицинским работникам запрещается нарушать обстановку по месту нахождения трупа, перемещать его, инициировать такие действия, присутствовать на месте происшествия лицам, в том числе родственникам умерших, выдавать врачебное/фельдшерское свидетельство о смерти.

В случае смерти человека по месту его постоянного жительства без признаков насильственной смерти или подозрения на такую на место происшествия обязательно выезжает врач (фельдшер), который констатирует факт смерти и участвует в работе сотрудника органов внутренних дел при осмотре места происшествия и трупа и принятии решения о направлении трупа на судебномедицинское вскрытие.

В случаях патологоанатомического вскрытия или выдачи врачебного свидетельства о смерти без вскрытия трупа направляют в правоохранительный орган копию врачебного свидетельства о смерти, заверенную «мокрой» печатью учреждения, выдавшего вышеупомянутое свидетельство, в течение трех суток с момента констатации факта смерти.

Юридическая библиотека:

1. Конституция Украины.

2. Уголовнопроцессуальный кодекс Украины.

3. Закон Украины «О прокуратуре».

4. Закон Украины «О милиции».

5. Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении».

6. Закон Украины «О погребении и похоронном деле».

7. Инструкция по заполнению и выдаче фельдшерской справки о смерти (форма № 1061/о), утвержденная Приказом МЗ Украины от 08.08.2006 г. № 545 «Об упорядочении ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 октября 2006 г. под № 1150/13024.

8. Инструкция по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденная Приказом МЗ Украины № 226 от 25.09.2000 г. «Об утверждении нормативноправовых документов по вопросам трансплантации», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2000 г. под № 697/4918.

Впервые напечатано в журнале

«Журнал медицинской сестры» № 1,

январь – февраль, 2013

Авторы: Елена Беденко-Зваридчук,директор ЮК «МедАдвокат», глава Комитета по медицинскому праву АПУ, член Общественного совета при Минздраве Украины

Основные принципы диагностики смерти мозга

Установление диагноза «смерть мозга» является самостоятельной и независимой диагностической процедурой, не связанной с деятельностью трансплантологической службы.

Врачи интенсивной терапии отвечают только за констатацию смерти пациента и должны обязательно информировать трансплантационных координаторов о наличии потенциального донора.

Основные критерии констатации смерти мозга

- Полная и устойчивая потеря сознания (Счет по шкале Глазго — 3).

2. Устойчивое отсутствие спонтанного дыхания.

3. Отсутствие спонтанных движений.

4. Широкие, среднеширокие, ареактивные зрачки.

5. Отсутствие корнеального рефлекса.

6. Отсутствие окулоцефального рефлекса.

7. Отсутствие окуловестибулярного рефлекса.

8. Отсутствие реакции на болевое раздражение в зоне тройничного нерва.

Дополнительные критерии — ЭЭГ, ангиография или Doppler-графия сосудов головного мозга (позволяет ускорить констатацию смерти мозга, применяется, если: есть проблемы с проверкой стволовых рефлексов (разрыве барабанной перепонки или перелом в шейном отделе позвоночника) или есть неясность с клиническими тестами

Минимальное оснащение стационара для диагностики смерти мозга

- Газоанализатор.

- Кислородный контур.

- Монитор ЭКГ и АД.

Диагноз смерти мозга может быть достоверно установлен на основании клинических тестов

СХЕМА КОНСТАТАЦИИ СМЕРТИ МОЗГА

- Основные критерии — неизменные в течение 24 часов или

- Основные критерии — неизменные в течение 12 часов + ЭЭГ или

- Основные критерии — неизменные в течение 6 часов + ангиография или

- Doppler-графия сосудов головного мозга.

Полная и устойчивая потеря сознания (Счет по шкале Глазго -3).

Шкала Глазго (GlasgowComaScale) используется для классификации степени неврологических нарушений и глубины расстройства сознания в результате травмы головного мозга. Необходим подсчет суммы баллов, которая отражает фактическое состояние пациента.

Открывание глаз:

- Спонтанное — 4 балла

- Как реакция на речь — 3 балла

- Как реакция на боль — 2 балла

- Нет -1 балл

Речевая (вербальная) реакция:

- Пациент дает быстрый и правильный ответ на заданный вопрос — 5 балов

- Наблюдается спутанная речь — 4 балла

- Словесная окрошка (неадекватная речь), ответ по смыслу не соответствует вопросу — 3 балла

- Нечленораздельные звуки в ответ на заданный вопрос — 2 балла

- Речь отсутствует -1 балл

Двигательная (моторная) реакция:

- Выполнение спонтанных движений по команде — 6 баллов

- Целесообразное движение в ответ на болевое раздражение (отталкивание) — 5 баллов

- Отдергивание конечности в ответ на болевой раздражитель — 4 балла

- Патологическое сгибание в ответ на болевой раздражитель — 3 балла

- Патологическое разгибание в ответ на болевой раздражитель — 2 балла

- Движений нет-1 балл

- 15 баллов — ясное сознание

- 13-14 баллов — оглушение

- 9-12 баллов — сопор

- 4-8 баллов — кома

- 3 балла — смерть мозга (неизбежный летальный исход).

Широкие или средние, не реагирующие на свет зрачки (мидриаз) проверяют с помощью яркого источника света в затемненной комнате, исключить влияние мидриатических веществ

Отсутствие корнеального рефлекса: при сильном раздражении роговицы уголком стерильного марлевого тампона — нет движения ресниц

Отсутствие окулоцефального рефлекса. Для вызывания окулоцефалических рефлексов врач занимает положение у изголовья кровати так чтобы голова больного удерживалась между кистями врача, а большие пальцы приподнимали веки. Голова поворачивается на 90 градусов в одну сторону и удерживается в этом положении 3-4секунд, затем — в противоположную сторону на то же время. Если при поворотах головы движений глаз не происходит и они стойко сохраняют срединное положение, то что свидетельствует об отсутствии окулоцефалических рефлексов. Окулопефалические рефлексы не исследуются при наличии или при подозрении на травматическое повреждение шейного отдела позвоночника;

Устойчивое отсутствие спонтанного дыхания.

Разъединительный тест (тест апноэтической оксигенации) проводится после того, как получены результаты по подпунктам 1)-6) и состоит из трех элементов:

- для мониторинга газового состава крови (РаО и РаСО) должна быть канюлирована одна из артерий конечности

- перед отсоединением вентилятора необходимо в течение 10-15 минут проводить ИВЛ в режиме, обеспечивающем нормокапнию (РаСО — 35-45 мм рт.ст.) и гипероксию (РаО не менее 200 мм рт.ст ) — FiO = 1,0 (то есть 100 % кислород), подобранная VE (МВЛ — минутная вентиляция легких), оптимальный PEEP (ПКЭД — положительное конечное экспираторное давление)

- после выполнения действий, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта аппарат ИВЛ отключают и в эндотрахеальную или трахеостомическую трубку подают увлажненный 100 % кислород со скоростью 6 литров в минуту. В это время происходит накопление эндогенной углекислоты, контролируемое путем забора проб артериальной крови.

Этапы контроля газов крови следующие: до начала теста в условиях ИВЛ; через 10-15 минут после начала ИВЛ 100 % кислородом: сразу после отключения от ИВЛ, далее через каждые 10 минут пока РаСО не достигнет 60 мм рт.ст. Если при этих или более высоких значениях РаСО спонтанные дыхательные движения не восстанавливаются, разъединительный тест свидетельствует об отсутствии функций дыхательного центра ствола головного мозга. При появлении минимальных дыхательных движений ИВЛ немедленно возобновляется.

Отсутствие окуловестибулярного рефлекса

Для исследования окуловестибулярных рефлексов проводится двусторонняя калорическая проба. До ее проведения необходимо убедиться в отсутствии перфорации барабанных перепонок. Голову больного поднимают на 30 градусов выше горизонтального уровня. В наружный слуховой проход вводится катетер малых размеров, производится медленное орошение наружного слухового прохода холодной водой (температура +20°С, 100 миллилитров) в течение 10 секунд. При сохранной функции ствола головного мозга через 20-25 секунд появляется нистагм или отклонение глаз в сторону медленного компонента нистагма. Отсутствие нистагма или отклонения глазных яблок при калорической пробе, выполненной с двух сторон, свидетельствует об отсутствии окуловестибулярных рефлексов

Отсутствие реакции на болевое раздражение в зоне тройничного нерва

Отсутствие реакций при раздражении в зоне п. trigeminusTrigger points (circles) have the greatest sensitivity